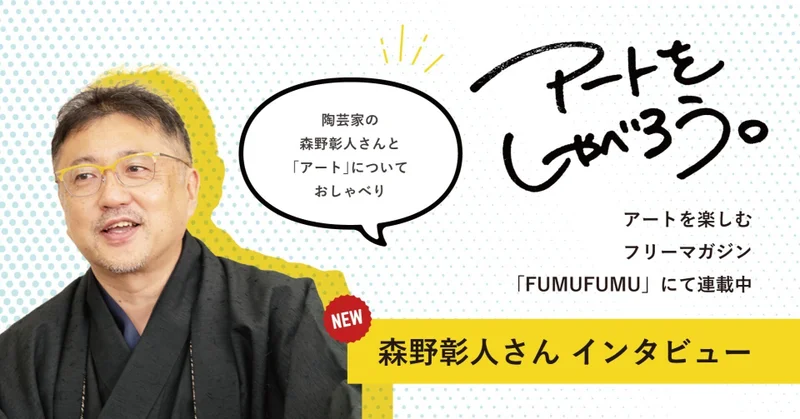

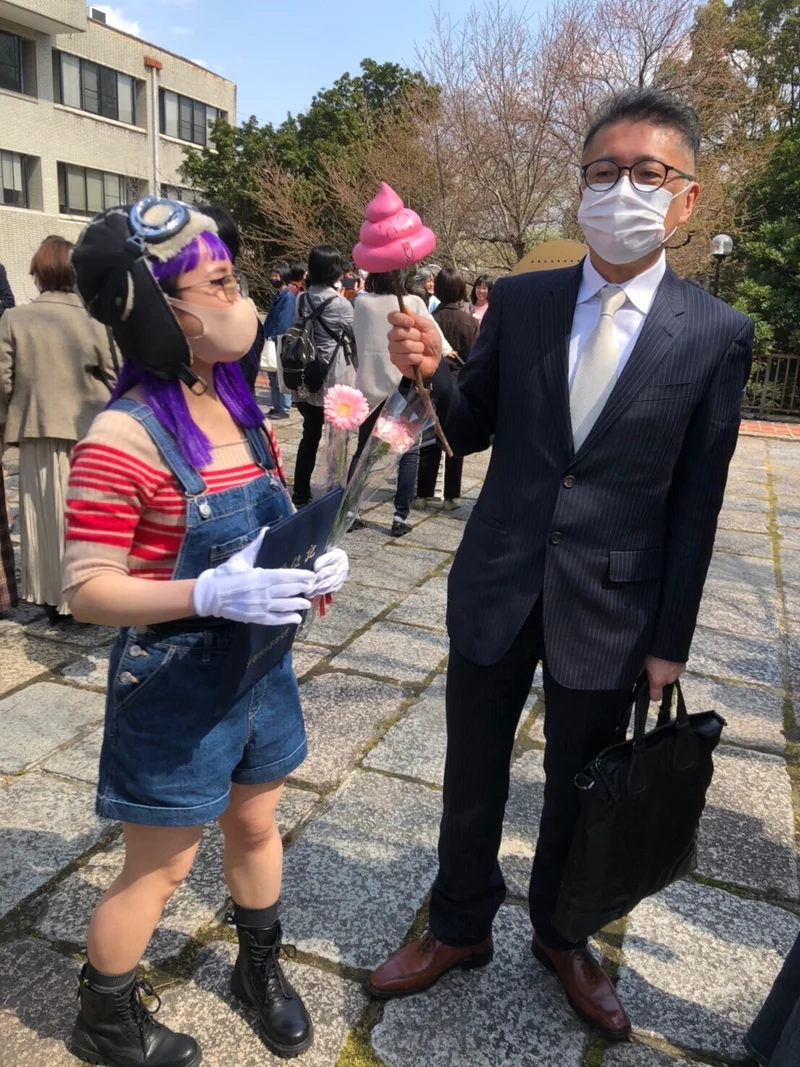

陶芸家/京都市立芸術大学の教授・森野彰人先生と「アート」についておしゃべり。「アートってそんな大それたものじゃない」と話してくれた森野先生。芸大の教授という立場、そして陶芸家という作り手の立場から「暮らしの中で楽しむアート」を語っていただきました。

森野彰人(もりのあきと)

京都市出身。祖父・父が陶芸家の家庭に生まれる。京都市立芸術大学美術学部教授、芸術資源研究センターセンター長清水焼団地協同組合副理事長、IAC会員(International Academy of Ceramics)。陶芸家として多くの実績を持つほか、京都市立芸術大学の教授として、研究・講演などを幅広い分野で活躍する。

京都市立芸術大学森野彰人先生のページ:https://www.kcua.ac.jp/professors/morino-akito/

━━はじめに、森野先生が京都市立芸術大学の教授になるまでの経緯を教えてください。

森野:僕は京都生まれで、祖父も父も陶芸家の家系に育ちました。最初は陶芸家になるつもりは全くなく、俳優か政治評論家か弁護士になろうと思っていたんですけどね(笑)。

大学の先生になろうと決めたのは、芸大に入ってからでした。陶芸家一本でいくという道もあったのですが、元々政治評論家を夢見ていた僕は、“作品を作るだけの人”にはなりたくなかったんです。社会に何かを残せる人になりたかった。なので、卒業後10年間作家としての実績を積んで、大学の先生になりました。

━━森野先生のような流れで大学の先生になるパターンは、結構珍しいのでは?

森野:ですね。普通は作家として活動した結果先生になるので、僕みたいに先生になるために作家としての実績を積む人は、ほとんどいないと思います(笑)。

「器」は、暮らしを豊かにする道具だから

━━以前、生徒に向けたテーマ演習「卒業後の人生を考える」にてCasieを紹介してくださったことがあり、とても嬉しかったです。それには、どのような想いがあったのでしょうか?

森野:学生たちが卒業後の進路を考える上で、アートに関わる仕事が、もっと幅広いことを知ってもらいたいと思ったんです。また、芸術とまったく関係のなかった人たちが人生をかけて「アートに関わる新しい仕事」を作り出しているということも。それらが、学生たちが作家として活動していく中での、1つの選択肢になれば良いなと思い紹介しました。

芸術大学では、そういったことをなかなか教える機会がないので、いざ卒業した時にどうやって作品を売ればいいのか分からないという人も、実はすごく多いんです。王道ではないのかもしれませんが、Casieのようなサービスを通して、暮らしの中で自分の作品が活かされることは、作家としてすごく大きな経験になると思います。作品が日常生活とどのように関わるのか。「作品と自分の関係」だけでない側面を紹介したいと考えました。

━━森野先生自身も「暮らしの中で自分の作品が活かされること」を大事にしている?

森野:もちろん若い時は、作品や作家としてのステータスを求めていた時期もありました。ただ、続けていくうちにそれは変わりましたね。たとえば作品の最終的な行き場は「美術館」のような場所が多いのですが、それにも少し違和感を感じていて。というのも、焼き物って本来は「生活を豊かにする道具」なんですよ。だったらそういう形で活かしてもらったほうが、より多くの人がハッピーになるんじゃないかと思うんです。美術館に飾ってもらうのも嬉しいけれど、暮らしの中で「これ1つあるだけで、食事が変わった」とか「記念日に使っているんですよ」とか言ってもらえる方が、僕にとっては断然嬉しいです。

価値を高めることよりも、日常に浸透させることが大事

━━Casieに登録しているアーティストには、森野先生と同じように「暮らしの中に自分の作品を活かして欲しい」と考えている方が多いように感じています。

森野:その考えは、絵画というものを広めていく上ですごく大事だと思います。なぜなら絵画も、本来ならばファッションやインテリアと同じ感覚で楽しんでいいものだから。「アート=高級なもの」というイメージがある人も多いかもしれないけれど、全てがそうではないと思うんです。料理に高級なお店とカジュアルなお店があるように、絵画にもある。高級なのは一部だけでカジュアルなものが大半を占めている訳じゃないですか。

━━たしかにそうですよね。なぜか、絵画の全てが高級であると思っている人が多い気がします。

森野:カジュアルなものが出てくることに対して「焼き物っていうのは日本の伝統工芸なんやから」とか「絵画は芸術なんですから」と言う人がいることも、その原因の1つになっていると思います。元を辿れば「絵画」は広告のチラシで、「焼き物」は生活の道具。どちらも便利に暮らすためのツールだったのに、ハードルを上げて近寄りがたくするのは、なんか違うなと思うんです。

僕が研究している中で、富本憲吉(とよもとけいきち)という、20世紀を代表する陶芸家がいるんですけど、彼は晩年、京都で職人を使って自分の作品を量産し、流通させる仕事をやっていました。自分の作品だけでも十分稼げるのに、なぜそんなことをするのか、周りの人は理解できなかったとか。でも僕は、なんとなくその気持ちがわかるんですよね。

自分の手だけでは限界がある。でも自分の作品で“気軽に使えるもの”を増やすことで、日本人の生活レベルを上げたい。彼がやっていたようなことを、僕もチャレンジしてみたいなと思っていたりします。

なぜなら、価値を高めることに注力するよりも、美術を日常に浸透させる方が、多くの人に豊かな暮らしをもたらすと思っているからです。

━━美術を浸透させるという意味では、アート作品を観て簡単に感想を述べられない風潮も、なんだかもどかしく感じています。気の利いたコメントをしなきゃいけないような、知識を試されているような。

森野:これは単純に日本の美術教育が良くないんだと思います。美術鑑賞を「特別な時間」として刷り込まれているからこその風潮なんですよね。確かに知識があったほうがより深く楽しめる。それはどのジャンルでも間違いないと思うんですよね。絵画もおそらくそうなんですよ。だからといって、知識がなければ楽しんではいけないという訳ではないとも思うんです。たとえば「ワイン」なんかも同じですよね。コンビニやスーパーでも簡単に手に入るし、飲んでいる人のほとんどは深い知識を持っていない。それでもこんなに広まっているじゃないですか。よりたくさんの人が体験する機会を作って、その中で興味を持った人だけが勉強をすればいい。アート業界で、その「機会」を作る役割を担うのがCasieさんなのかもしれないですね。

唯一飾り続けている、金子國義の作品

━━さいごに、森野先生が考える「アートの楽しみ方」についても教えてください。ご自身が気に入って、所有しているアートはありますか?

森野:芸大の受験勉強をしているころ画塾の友人の教えてもらってすごく好きになった、金子國義(かねこくによし)という画家の絵を、ずっと大切に飾っています。当時、父の知人を介して知り合った詩人の高橋睦郎(たかはしむつろう)さんから譲り受けたものです。今飾っているのは、その1作品だけですね。

本当はもっと色々なアートを買いたいんやけども、どうしても迷う……(笑)。

━━迷うのは森野先生自身がアートに携わる人・作り手だからこそなのでしょうか?

森野:そうかもしれないですね。アート以外に関しては即決で、迷うことってほとんど無いんですよ。でもアートを購入するとなると、哲学に近いくらい考え込んでしまう。値段とか価値よりも、自分が惹かれる理由を一生懸命分析してしまって。よく考えたら、僕みたいな人こそ、レンタルがあってるのかもしれんな。まぁ、レンタルでも迷うんやけど……。

僕みたいなアカン人は別として、皆さんはもっと気軽に絵画を飾って欲しいです(笑)!