自然の輝きが美しい画材

岩絵具の世界へようこそ。

岩絵具(いわえのぐ)とは、天然の鉱石を砕いて作られる粒子状の絵具。主に日本画で使用される画材です。

自然の持つ色彩の美しさ、散りばめられた星のような輝き、ざらざらしたマットな質感、鉱石を砕いて作る画材そのもののロマンチックさ。

水彩画にはない、油彩にはない、岩絵具ならではの世界をお届けします。

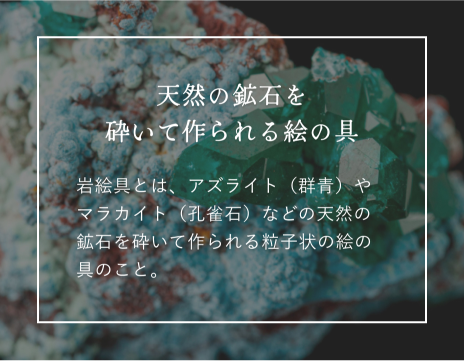

岩絵具とは?

岩絵具の基本

素材を砕いて粉状にし、膠(にかわ)と呼ばれる動物の皮などを煮出して作った天然の接着剤と混ぜて使用します。

混ぜる際にはパレットではなく、白い小さなお皿を使用し、そこに岩絵具と膠(にかわ)を入れて指で絵の具の粒に膠液をまとわせるように練り合わせます。

膠の量は色ごとに異なるため、技術と経験が必要な難しい作業です。

自然の持つ色彩の美しさと限られた色数

天然の鉱石を使用する岩絵具は自然の持つ色彩の美しさをダイレクトに表現できる反面、色味によっては大変高価なものもあり、さらに希少性が高く、天然素材のため色数にも限りがあります。

その点をカバーするため、現在では科学的に作られた人工石を砕いて作られる新岩絵具などが広く使用されています。こちらは色数が天然のものと比べて豊富です。

岩絵具は天然の鉱石で作られている

絵の具なんですね!

そういえば、画材屋の絵の具コー

ナーに、粉状の絵具が並んでいるの

を見たことがあります。

ただ、ぱっと作品を見ると、水彩画

と同じように見えてしまいます。

岩絵具を使用した作品と、水彩絵

の具を使用した作品の違い、鑑賞

ポイントを教えてほしいです。

岩絵具にはたくさんの魅力がある

ので、ぜひ知って欲しいです!

水彩絵の具を使用した作品との違

いと合わせて、岩絵具を使った作

品の魅力をお伝えしていきますね。

岩絵具の魅力

01

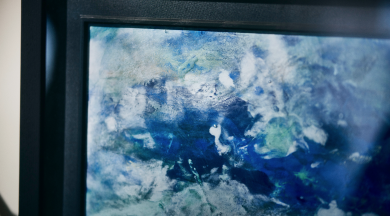

ざらざらとしたマットな質感

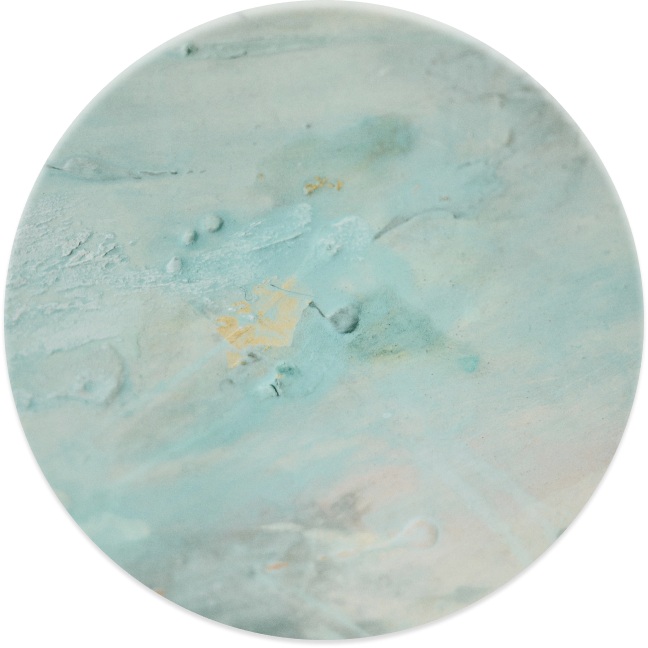

岩絵具は、鉱石や人工石などを砕いて作るという性質によって、描いたときにマットでざらざらとした質感となることが魅力のひとつです。

一つひとつの粒子の大きさが不揃いのため、他の画材と比べたら扱いにくいところもあります。

しかし、この独特の質感と色味は岩絵具ならでは。実際に見ると、その美しさにうっとりとします。

02

きらきらと輝いて見える、

粒子感

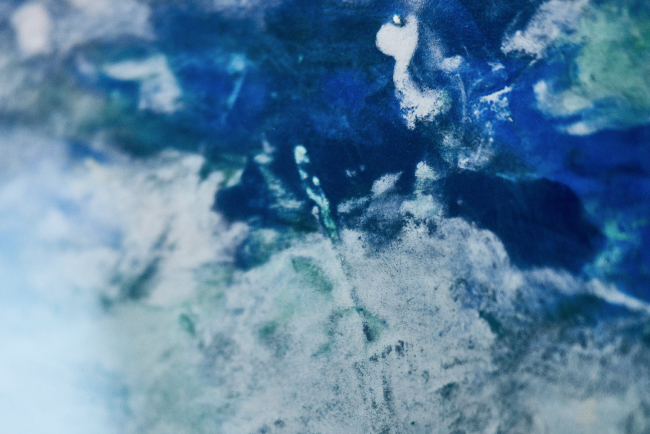

岩絵具の粒子は、光を乱反射する特性を持っています。

そのため、見る角度によってきらきらと輝いて

見える、不思議な画材です。

03

色を上から重ねて塗る、

深みある作品の仕上がり

岩絵具には色と色が混ざりにくい特徴があります。

色を上から重ねて作るため、独特の深みがある作品に仕上がります。

水と紙になじむ水彩画との大きな違いのひとつです。

04

鉱石を砕いて作る

ロマンチックさ

天然の岩絵具は本物の鉱石をくだいて作られる画材のため、とても高価。自然にある素材が画材として使われることに、ロマンチックさを感じます。

画材の作られ方まで知ると、作品の鑑賞の仕方が今までと変わってくるはず。

Casieユーザーの声

岩絵具に初めて触れてみて、原料である鉱石や岩石の粒子感がやはり他の画材では出せない魅力的な特徴だと思いました!

その粒子がキラキラ輝いて、小さな絵でも存在感が出て美しかったです。

岩絵具に初めて触れてみて、原料である鉱石

や岩石の粒子感がやはり他の画材では出せな

い魅力的な特徴だと思いました!

その粒子がキラキラ輝いて、小さな絵でも存

在感が出て美しかったです。

初めて間近に見た岩絵具はキラキラと輝いてすごくきれい!

岩絵具は粒子のサイズで混り方が変り、描くと色の重なりが独特で。絵は鉱物の煌きでで

きていると実感しました。

これから色んな角度から、近くからも鑑賞したいです。

初めて間近に見た岩絵具はキラキラと輝いて

すごくきれい!

岩絵具は粒子のサイズで混り方が変り、描く

と色の重なりが独特で。絵は鉱物の煌きでで

きていると実感しました。

これから色んな角度から、近くからも鑑賞し

たいです。

岩絵具と水彩絵の具の質感の違い

実際に、和紙に岩絵具と水彩絵の具を乗せて、質感の違いを比べてみました。

水彩絵の具には、水によく溶け、紙への接着性がよいアラビアゴムや、筆の運びをなめらかにするグリセリンなどが混ぜられています。そのため、薄塗りや、その時々の色の混ざり具合・水の量などで偶然生まれる表現が可能です。

対して岩絵具は、水彩絵の具と比べ、絵の具の素となる材料である顔料の粒子が大きいという特徴があります。

そのままでは紙にくっつかないので、膠(にかわ)など接着剤を使用して画面と接着させながら描いていきます。

じっくり細かいところまで見てみると、水彩絵の具はじんわり均一に広がっているのに対して、岩絵具の方は、粒子がそのまま紙にのっている粒感を感じることができます。

岩絵具にはこんなにたくさんの魅

力があるんですね!

実際に紙に塗ってみたときの色の違

いも、水彩画とまったく違うこと

がわかりました。

実際に手に取って見てみたいです。

岩絵具の魅力を知ってくれて本当に

嬉しいです。

ここからは、Casieで出品している

アーティストと作品を紹介していき

ます。

ギャラリーに訪れたときのように、

ゆっくり作品を見ていってください

ね。

アーティストと作品

今回の特集では、2人のアーティストを紹介します。

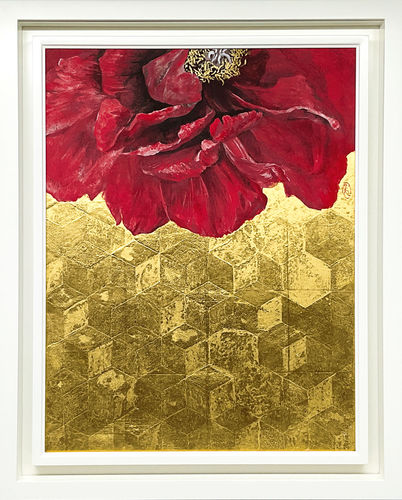

Michiko Tamura

自然や植物、風景、何気ない日常の中に感じる美しさや愛しさを描く

広島県出身。

自然や植物、風景などの美しさ、何気ない日常の中に感じる愛しさに気がつき、絵の中にアウトプットすることで、作者も見た人も癒されることをテーマとしている。

制作する上で大切にしているのは、“全てをコントロールするのではなく、偶然性を生かして絵の具と共同創造していくような感覚で描く”こと。そうすることで、自分の意識の範疇を超えた唯一無二の作品になると信じて活動をしている。

「第29回国際瀧冨士美術賞」「第24回臥龍桜日本画大賞展桜賞」「第4回桜花賞展奨励賞受賞」など、数々の賞を受賞している。

見た目は抽象的ですが、もともとは百合の花を描いています。

その上に重ねたり、滲ませた絵の具が不思議な空間になってたくさんの花が舞っているような画面の動きを感じていただけたらと思います。

花の意味は「純潔・無垢」で、「青」は聖母にちなんだ色でもあります。

Lillyというのはラテン語の「花」が語源の女性の名前から来ているのでそう名付けました。

clear-》

祖母が天国に行った日の未明の空の色を描きました。

知らせを受けて、車で祖母の元へ向かう途中、涙が出るほど美しい風景がフロントガラスに広がっていました。神々しくて優しい光でした。

色んな色の絵の具の粒子や金箔がうまく調和するように、何度も何度も色を重ねて制作しました。

瀧ヶ崎 千鶴

身近な草花を通して風景を描く、東京都出身・東京都在住のアーティスト

東京都出身

物心ついた時から絵を描くことが好きで、高校生のときに日本画に出会ったことをきっかけに、28歳頃から日本画を描き始めた。

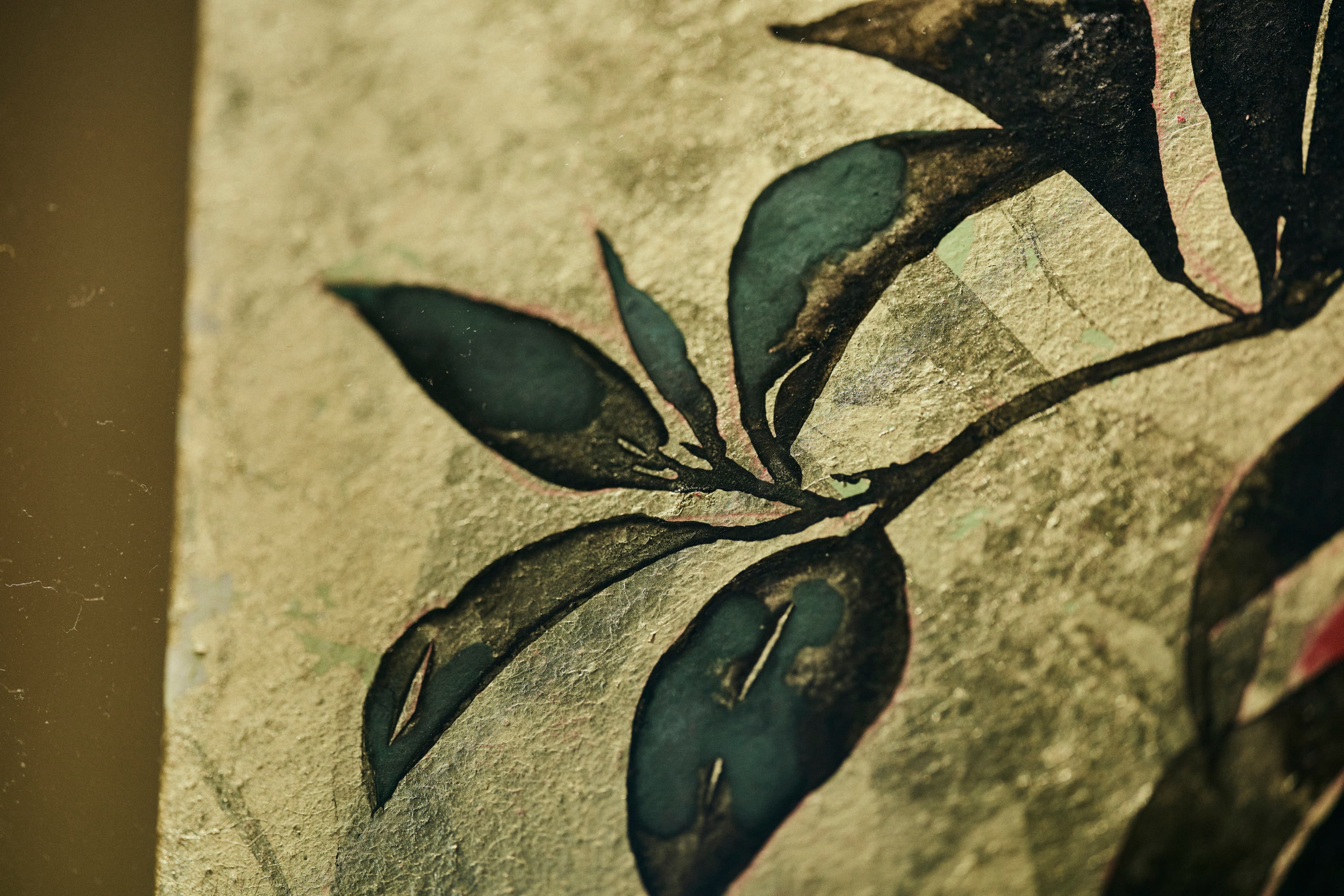

身近な草花をモチーフに、草花を通してその季節の空気感、風や音を描く。

関東を中心に個展・グループ展などで出会いを楽しみながら作品の発表をしており、日々の生活を大切にしながら制作していきたいと語る。

花言葉は「平和」「知恵」神話や聖書にも多く登場し、古くから人々の暮らしとともにある植物です。

オリーブで有名な小豆島へ何度かスケッチに行きました。

下地の金箔を金属の硬質感を感じさせないよう、ちぎって貼ることで柔らかであたたかな光や空気感を、墨にほんの少しの緑青の絵具をたらし込むことで軽やかに風に揺れる葉っぱを表現したいと思いました。

青森を旅したとき電車の窓から真っ赤な実がたくさんついた林檎の木々を見かけました。

緑の葉っぱとのコントラストもとても素敵で東京ではお店に並んだ姿しか見ることができないのが本当に残念!

0号の小さな画面ですがその時の感動を画面に込めました。

金箔の下地が背景から光を反射し、林檎の赤い岩絵の具をより鮮やかに見せてくれます。

作品の制作工程/エピソード

制作工程はアーティストによって異なります。

今回は、Michiko Tamuraさんの制作工程と、瀧ヶ崎 千鶴さんの制作エピソードを紹介します。

アートの楽しみ方がひとつ増えますように。

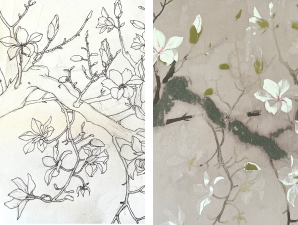

下書き

モチーフがある作品の場合

モチーフがある作品の場合、下描きを描き、本画に転写してから制作します。

日本画の工程では小下図、大下図、転写、骨描き、彩色の順が一般的です。

※左:作品の大下図

※右:作品の本画

抽象的な絵柄の作品の場合

抽象的な絵柄の場合は、下図無しで絵の具を滲ませたり散らしたりして、偶然できた色や形を何度も重ねていきます。

絵の表情を出す

絵の具がある程度の厚みになったら、ペインティングナイフなどを使って引っ掻いたりします。そうすることで、筆や刷毛で塗るのとは違う表情が出てきます。

下に重なっている色が出てくるように画面を洗ったりもします。

金箔を貼る

金箔をランダムに貼っていきます。

金属の質感があることで画面にメリハリが生まれる気がします。

全体的なバランスやリズムを意識して配置します。

微調整

ほぼ完成です。この後、さらに気になる部分を微調整して完成させます。

モチーフがある作品よりも抽象的な作品の方が、終わりどきの判断が難しくて時間と神経を使います。

岩絵具で制作をするときに、接着剤として膠(にかわ)を使いますが、しっかりと画面に定着させ、なおかつ膠の染みができないようにするのはとても難しいです。

最初のころは絵の具が乾いてちょっと触るとザラザラと絵の具が落ちてしまうのには閉口しました。

今でも膠の加減には苦労します。

金箔はとても薄く、腕を動かしたときの空気の流れだけでもフワッと動いてしまいます。

貼る時には窓をしめて、エアコンも切って、もちろん扇風機はもってのほかです。

夏は暑く、冬は寒い中で静かに息をひそめて作業をしています。

小さなアトリエですが世界と繋がっていることを実感します。

岩絵具のアート

岩絵具のアートをおうちで楽しんでみたいと思ったら、ぜひMichiko Tamuraさん、瀧ヶ崎 千鶴さん、他のアーティストの作品を見て、お気に入りの作品を見つけてみてください!